私がニューヨークを訪れる前、周りの人が口々にこう言った。

「ニューヨークは映画の景色そのものが溢れているからそれを見るたびにきっと感動し興奮するよ」

それと似たようなことがパリでも言える。

パリはどんな小さなところにもパリが溢れている。

街灯の薄暗い灯りだったり、メトロの入り口にあるアールヌーボーだったり、パサージュの古本屋や蚤の市のアンティーク、ずらりと並ぶ並木道の奥に見えるアンヴァリッドの均整の取れた丸いドーム、はたまたサン・ラザール駅と聞いただけでモネの「サン・ラザール駅」の絵を連想してしまうあたりにやはりパリの奥深さを感じずにはいられない。

街灯の薄暗い灯りだったり、メトロの入り口にあるアールヌーボーだったり、パサージュの古本屋や蚤の市のアンティーク、ずらりと並ぶ並木道の奥に見えるアンヴァリッドの均整の取れた丸いドーム、はたまたサン・ラザール駅と聞いただけでモネの「サン・ラザール駅」の絵を連想してしまうあたりにやはりパリの奥深さを感じずにはいられない。

ニューヨークであらゆる映画のシーンを連想できたとしても、何かの絵を連想することがあるだろうか。

そんな魅力的な想像力に限りなく溢れるパリにある「サン・ラザール駅」というと私はその裏手をちょっと歩いたところにある『ギュスターーヴ・モロー美術館』を必ずといっていいほど思いだすのだ。

別にモローが好きだったわけではない。

ただ自分の見聞をもう少し広めたいという純粋な好奇心と、何よりも時間をもて余していた。

ただ自分の見聞をもう少し広めたいという純粋な好奇心と、何よりも時間をもて余していた。

それだけ。

あの日は雨が降っていて少し肌寒かった。

傘を持ってこなかったので途方に暮れてしまった。

サン・ラザール駅の前を横切り、建物の間にはさまれた狭くて薄暗い大通りに出て

雨に濡れた地図を片手に軒下で雨宿りをしながら少しずつ進んでいった。

午前中の10時くらいだったと思う。

周りは働く人々がたくさんいるのに対し、私はこうやって一人美術館に向かう。

そのギャップに少し孤独を感じたのは雨のせいだったかもしれない。

雨に濡れた地図を片手に軒下で雨宿りをしながら少しずつ進んでいった。

午前中の10時くらいだったと思う。

周りは働く人々がたくさんいるのに対し、私はこうやって一人美術館に向かう。

そのギャップに少し孤独を感じたのは雨のせいだったかもしれない。

ようやく着いたその美術館は私の想像しているものと全く異なるものだった。

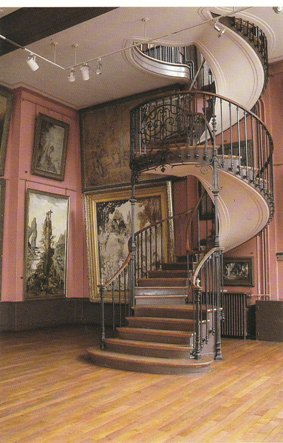

そこはモローの邸宅がそのまま美術館になっており、受付で入場料を払って螺旋階段を登ると真っ赤な絨毯が敷き詰められた広間にでる。天井は高く、いくつもある窓からは薄暗い雨のパリが姿を覗かせる。そして壁一面にモローの作品が展示されているのだった。

モローの作品は目の当たりにすると分かるのだが、意外と大きい。

あの緻密な線と線がつながったようなあの作品を大きなキャンバスに表現する為にはどれだけ骨の折れる作業であったか、そういった技巧的なこともさることながら、そこにはモローだけの世界があり、空間だった。私たちは来訪者であり、そこにお邪魔させてもらっているような・・・そう、まるで他人の家に来たような感覚なのだ。

あの緻密な線と線がつながったようなあの作品を大きなキャンバスに表現する為にはどれだけ骨の折れる作業であったか、そういった技巧的なこともさることながら、そこにはモローだけの世界があり、空間だった。私たちは来訪者であり、そこにお邪魔させてもらっているような・・・そう、まるで他人の家に来たような感覚なのだ。

さらにモローが残したたくさんのデッサン画が本棚に納められており、自由に閲覧できるとのことだったので一枚一枚めくって見てみたのだが、それぞれが手抜きのない完璧な洞察力の賜物。そういう一つ一つの作業が結果このような大作を生み出すと考えると鳥肌が立つほどそれは見事なものだった。

私がデッサンを真剣に見ていたら、黒人のガードマンの人と目が合ってお互いニッコリと微笑んだ。

言葉のない会話。

私はそういうのがとても好きである。

雨は静かに降る。

窓からはぼんやりと薄暗い明かりが赤い絨毯に落ちる。

その絨毯は歩く者の足音すらも飲み込んでしまうから、誰も何も音はしない。

モローの絵もとりたて主張することはしない。

ただ、何も考えずにその時間に委ねればいい。

そんな居心地の良い美術館ってなかなかない。

ギュスターヴ・モロー美術館は数多く点在するパリの想像力の中にある一つの静寂である。

それからというものの、サン・ラザール駅といえば、今でもモネの絵を思い出しながらあまりにも近代的になったガラス張りのその今の姿と、その前を横切って向かった午前10時のギュスターヴ・モロー美術館を思い出すようになった。

そしてあの日、雨宿りしながら感じたほんの少しの孤独と雨の冷たさも、不思議と一緒にそれはよみがえる。

本当に、まるで昨日のことみたいに。